和普京最远的距离

。儿子轻而易举完成的文化转换,我却要花几倍时间。终于迈过那道门槛,便洞悉西方政治家都“装”,装着装着,就成了价值标准与行为守则,这可是弄假成真了。

华川现象和种族主义问题

这种对西方种族问题的迴避,其实是他们自己思想中的种族意识对反种族主义的本能的抵制,在这次华川现象中暴露无遗。不要说在奉行政治正确的西方知识界,就是亚洲其他国家的知识分子群体中,如此大量的、公然的种族主义言论也是罕见的。

普京掉入了伟大领袖陷阱 | 今日美政(附音频)

这篇文章的观点对于不少华裔来说,是相当好理解的。但对于已经习惯于民主制度的西方人来说,却向他们展示了极权政治的一个他们不太熟悉的方面,即拥有绝对权力者,会逐渐变得难以获得真实的信息。

乌克兰才是“战斗民族” 以及 “傻大黑粗”俄罗斯

泽连斯基输了仍是国家英雄,普京却输不得,输了就什么都没有了。战事会越来越残酷,乌克兰人民将付出更多牺牲。

众口一词,到底谁在居中调度? | 今日美政(附音频)

极权社会中,要做一个好的民众,就应该做一个听话的民众。这不意味着你是没有公德心,不关心社会的。但要关心社会,必须服从精英的领导。精英没有发旨意要你关心某一社会事件,你就不能主动去关心,更不能主动去对政治问题发表意见。否则就存在僭越的可能,而受到社会的指责。

Eric 面临被打脸的可能 | 今日美政(附音频)

因此,我依然无法理解俄罗斯最后的底牌,它最终想达到的目的以及它打算通过什么渠道来达到这一目的。我隐隐感觉到,虽然我不知道答案,但二选一的选题,是比较确定成立的。

妇女拐卖是不是绑架?| 今日美政(附音频)

作者 | Eric 第11集 今日美政很少谈来自中国的新闻,这主要是因为这一节目的定位是介绍美国和世界的新闻。另外作为华裔和使用汉语的族群,可以获得中国新闻的渠道很多,就不必要依赖今日美政节目了。 但中国徐州地区发生的铁链女事件,突破了现代人类文明的底线,而且目前我看到的关于此事的评论,我都还有一点自己的意见,因此破例来做一期关于中国的铁链女事件的新闻。 新闻的内容我就不复述了。这种绑架女性作为性欲发泄甚至繁殖机器的事情,全世界很多国家,包括美国都有零星发生。这确实是人类古老的罪恶之一。但是,中国和所有现代文明国家发生的这种罪恶不同的是,在中国这种罪恶发生是受到群体保护的。被拐卖到穷乡僻壤的女性之所以很难逃出去,很大程度上是因为整个村庄,甚至包括当地的执法机关,都在阻止她们逃跑。这和零星发生的绑架女性的犯罪性质完全不同。在美国,你无法想象一个镇子的人会去维护一个绑架犯。在美国这种绑架拘禁的场所往往是在不可见人的地下室,而中国却是这种被拐卖的女性可以堂而皇之地出现在村庄里,正常地过日子,全村人都知道你是被绑架来的,而全村人几乎都参与了禁止你逃跑的阻拦网。 因此,中国的这种妇女被作为生殖机器进行拐卖的行为,绝不是一个简单的绑架犯罪。 首先,中国还不是一个真正意义上的现代文明国家。中国的城乡区别很大,发达如上海的城市,基本上已经可以算一个现代文明地区,而偏僻的乡村则还基本生活在古代社会里。人类早期文明都非常强调生育的重要性,在圣经里上帝要求犹太人多生养,在世界各地都可以看到早期文明的生殖器崇拜迹象,在中国则表现为“不孝有三,无后为大” 的传统价值灌输。这几乎可以说是人类作为动物的一种本能,不强调生育的民族在历史的竞争中很难保存下来。中国乡村的这种绑架女性成婚的行为,实际上更倾向于是一种生殖本能的要求。他们不是将女性作为性奴来进行性犯罪,而是要这名女性成婚,更主要的目的是传宗接代。从行为性质上来说,依然是违背了女性意愿的行动自由的限制乃至强奸,但行为的动机,则是生物的繁殖本能。请注意这里的区别:没有文化和伦理是鼓励男性去满足自己性欲望的,换句话说,你没有性伴侣或者没有性行为,没有文化和伦理会谴责你,你不背负道德压力。但是,如果你没有配偶,没有子嗣,这在传统文化里是会被谴责的,会不好意思和人打招呼的。请注意这一区别。 其次,中国从 1980 年代开始施行的计划生育政策,目的是控制人口增长的速度。当然,这是一个违背现代文明伦理标准的限制个人生育权的做法,也许有实际的效果,但依然是一个野蛮的措施,不能被肯定或者模仿。更为糟糕的是,这一政策没有配套的防止人口比例失调的措施。产前胎儿性别检查,无医学必要的人工流产并没有被禁止,只要做一个B超或者染色体检查就可以知道胎儿的性别,然后可以选择流产来终止妊娠。弃婴的收养也没有形成制度或立法禁止。同时,中国农村的现实是,男性可以作为劳动力和家族姓氏传承的载体存在,而女性的地位则较低。这些因素综合的结果,即使在政策制定的当时,也应该不难预计到,一旦计划生育政策开始施行,必然导致至少是农村人口的出生比例失调。 这也是后来发生的现实情况。中国农村人口在施行计划生育政策之后,出现了巨大的男女出生比例的失调。据最近的中国公布的人口数据,在适婚年龄段,男性比女性多出 1750 万人,相当于多半个加拿大的人口,而且我有理由相信这部分缺口基本上都发生在农村地区。1750 万人存在婚姻困难。那么中国政府为他们做了什么吗?我没有看到。 因此拐卖女性作为乡村的生殖工具,成了一门有刚需的生意。这肯定是一个罪恶,但正如毒品贩卖无法被禁绝一样,这种有刚需买方的犯罪,也就无法禁绝,而且随着需求的强盛,这种犯罪变得越来越难以遏制。最终发展到今天的铁链女事件。 而同时,正因为我们前面提到的,这种缺乏性配偶,不能传宗接代,在中国传统文化中会成为一种被谴责的对象,因此整个村落,乃至当地执法机关,均对这种行为实际上采取默认甚至支持的态度。这种犯罪的成因和文化基础,远远不是文明社会里零星发生的性绑架犯罪可以比拟的。这里除了人贩子个人的谋财害命的罪恶之外,更重要的是一种社会政策的决策失误以及对底层民众生活质量,乃至人类本能满足的漠视。为什么他们会漠视 1750 万名生育期男性的本能需求?因为他们没有选票。在民主国家里,这是 1750 万张选票,任何竞争公职的候选人都不敢忽视他们。但当他们没有选票的时候,他们自身的基本福利,就没有人会重视。 我看到一些中国的法律界学者提出,应该取消拐卖妇女儿童罪,以绑架、限制人身自由和强奸罪分别论处人贩子和购买被拐卖女性的买家。但我认为这是不合适的。因为如果按照这种做法,那么人贩子反而是脱罪的,他们大多数情况下是骗受害女性来到农村,他们本身并没有强迫绑架,也没有强奸。而采取实质性的人身自由限制和强奸的,则的穷苦的买媳妇的农民。如果这样的话,那么买媳妇的农民,实质上成为了这条法律的直接打击对象。而我前面提到,他们本身,是被失误的生育限制政策剥夺了生育权的男性农民。完全让他们来承担责任,是不公平的。 因此,打击的对象依然应该是人贩子,这种欺骗受害者进入乡村,然后收钱走人的行为,既不构成绑架,也不构成强奸,但罪恶极大,应该受到严惩。另一方面,这不应该仅仅简单看做是一种犯罪,应该承担责任的方面很多。政府政策的失误、政府对底层农民的漠视、传统文化对生育的过度重视、农民本身对生命价值的漠然等等,都是应该承担责任的方面。 那么这一问题该如何解决呢?有人认为应该将性工作者合法化,这可以满足性欲,但满足不了生育刚需。有人认为应该引入外国女性,甚至有人认为应该对一妻多夫采取宽容态度等等。我的看法是,不是所有社会问题都有解决方案的。有些错误一旦铸成,很难找到弥补的方案。以上这些方案都不可能改变生育刚需无法被满足的这一最本质的犯罪动机。所以目前是没有一个能够对各方面都公平的解决方案的。 只能退而求其次,从现象上减少这种犯罪。从遏制这一罪恶行为来说,只能提升警察系统对这种犯罪的重视程度。在中国那样的社会监控体系下,要抓住一个人贩子,并不难,关键是权力机构是否足够重视。其次,从改善底层农民生育资源被剥夺的方面来说,取消户口制度,或者最大限度地善待进城打工的农民工,让他们能够进入城市,降低生殖焦虑,也是一个非常重要的途径。 当一个制度设置极不合理的时候,悲剧参与的各方,几乎都是受害者。我们在设计制度的时候,很难不出现失误。但基本的底线是:政策的制定者们,应该把每一个人,当作人来看待和尊重,他们基本的本能需求是应该被满足的。人是目的,不是工具,人是国家服务的对象,而不是国家强盛的代价。

不带种族主义的竞争: 美国能否在与中国竞争的同时避免助长反亚裔的仇恨?

作者|张华耀(Russell Jeung)& Jessica J. Lee 翻译|Yanzi 5月14日,在加州伯克利的一家杂货店外,一位陌生人走近一名亚裔美国妇女。男子喊道:“去你的,CCP!”他指的是中国共产党。“把病毒带到这里是你的错;滚回你的国家去!”几周后,在亚利桑那州凤凰城,一名越南裔美国妇女将食品杂货放进她车里时,两个路人将她的食品杂货袋扔在地上,并大喊:“他妈愚蠢的中国人!”并叫她回中国去。 这两起事件都在“歧视报告中心”Stop AAPI Hate(我们文章作者之一张华耀教授共同创立的组织)记录在案,远非孤立事件。在一场根源于中国的全球流行病、长期的双边贸易战以及美国制裁参与香港和新疆侵犯人权的中国官员的情况下,北京已成为首府华盛顿的主要地缘政治目标,而亚裔美国人也被卷入双方交火之中。 受美国前总统唐纳德·川普反复引用“中国病毒”和“功夫流感(Kung flu)”的鼓动,针对亚裔美国人的攻击不断增加。45%的亚裔美国成年人,即超过1000万人,表示自疫情开始以来,Ta们直接经历了种族主义。根据另一项最新研究,2019年至2020年,美国16个主要城市的反亚裔仇恨犯罪增加了149%。 考虑到美国的种族歧视历史,这些都不足为奇。地缘政治焦虑加剧的时期往往会产生反亚裔的尖锐情绪。如今,官员们夸大来自中国的威胁,加上极端主义言论,这一循环重新开始,导致现在美国社会的一部分人把亚洲人和亚裔美国人视为敌人,而不管他们与中国政府有没有关系。如果拜登政府不采取持续的行动,这种疫情期间的暴力事件激增可能只是一个开始。 种族主义历史由来已久 自19世纪50年代以来,美国的反亚裔种族主义一直起起伏伏,当时第一批中国劳工来到美国,在新近发现的加州金矿区寻找工作。1868年,为了换取贸易和传教的机会,美国与中国签署了《伯林盖姆-苏厄德条约》(Burlingame-Seward Treaty),以方便中国公民旅行。工人们迅速涌入美国,主要是流向西海岸。在那里,他们在修建横贯大陆的铁路中发挥了重要作用,并帮助发展农业、渔业和采矿业。 然而,随着华工数量的增加,反华情绪也随之高涨。在19世纪70年代,工人党用“中国人必须离开!”的集会口号成功赢得了加州议会的席位。在整个19世纪末和20世纪初,白人暴徒在西海岸摧毁和驱赶了300多个华人定居点。最终,政治家们以1882年的《排华法案》来回应这种种族主义——全面禁止华人移民。该法案标志着美国历史上第一次由政府禁止整个种族群体进入美国。 与此同时,美国各地的报纸从所谓的“黄祸”的种族主义概念中获利。人们普遍认为,亚洲移民会抢走白人劳工的工作,他们虚弱的身体会传播外来疾病,他们的异教传统会威胁美国文化。这种将亚洲人视为威胁的漫画常常带来可怕的后果。1906年,当17名南亚男子抵达华盛顿州贝灵汉市的木材厂工作后,当地《普吉特湾美国人报》(Puget Sound American)的头条新闻刊登了“我们有‘暗祸’(Dusky Peril)吗?印度教大军入侵本州。”不到一年,400多名主要来自当地一个名为“亚洲排斥联盟”组织的白人暴徒用暴力将125名南亚人驱逐出这座城市。 地缘政治焦虑加剧的时期往往会产生反亚裔的尖锐情绪。 几十年后,第二次世界大战加剧了这种歧视。1942年,富兰克林·D·罗斯福总统签署了第9066号行政命令,授权将包括日裔美国公民在内的11万多名日本人强制监禁在美国各地的12个拘留营。由于被剥夺了宪法赋予的正当诉讼程序的权利,日裔在狱中度过数年,财产损失超过20亿美元。正如加州的民主党国会议员多丽丝·松井(Doris Matsui)在今年3月举行的一场关于反亚裔种族主义的国会听证会上指出的,“我们的政府和许多领导人助长这样一个荒谬观点,说日裔美国人社区本质上就是我们的敌人。” 1945年日本的投降并没有结束恐惧的气氛。在冷战初期,联邦调查局以中国籍和美籍华人科学家和学生为目标,质疑他们对美国的忠诚度,并将他们从政府和私营部门与国家安全有关的职位上赶走。今天,美国政府仍然持有许多相同的刻板印象和假设。在过去30年里,首府华盛顿拒绝为与中国有联系的军事承包商提供安全许可,禁止亚裔美国人外交官从事中国和韩国政策问题的工作,并且作为司法部“中国倡议(China Initiative)”的一部分,主要基于亚裔美国人的族裔,指控他们从事经济间谍活动。 尽管针对的是亚洲的不同地区,但全球“反恐战争”也遵循类似的歧视性策略。9/11之后的伊斯兰恐惧症对阿拉伯、穆斯林和南亚社区产生了毁灭性的影响。仅在9/11事件发生后的第一周,新闻机构就记录了645起针对南亚或中东裔美国人的“偏见事件”。同年,反穆斯林仇恨犯罪激增了17倍。2002年,美国的政策将1906年的“暗祸”恐惧制度化,华盛顿开始通过国家安全出入境登记系统(NSEERS)驱逐数千人,其中包括1480名巴基斯坦人。该系统是针对几个穆斯林占多数的国家的签证持有人的监测计划。 在美国历史上的所有这些案例中,政府都以国家安全或公共卫生的名义为其歧视行为辩护,这使得人们很难对起诉、驱逐和行政决定中所用证据的有效性进行辩论。因此,许多歧视性政策持续多年有效——日本人被拘留了三年,NSEERS系统使用了14年。直到2016年,公民自由团体、人权组织和国会议员才设法关闭了NSEERS。 结束这一循环 有迹象表明,拜登政府希望打破政府政策与反亚裔种族主义之间的联系。5月21日,乔·拜登总统签署了《COVID-19仇恨犯罪法》,使之成为法律。迄今为止,这项立法使报告、调查和起诉仇恨犯罪变得更加容易,它是美国政府对近期种族主义暴力事件上升的最高级别的回应。但是,尽管这项法律是朝着正确的方向迈出一步,它却没能解决最近歧视激增的一个重要因素:美国的外交政策制定者一贯过分夸大中国对美国的威胁。 从奥巴马政府开始,外交政策机构开始以越加怀疑的眼光看待中国的行动。在川普时代,立法者和分析家们将北京形容为一个近乎构成生存威胁的倾向愈演愈烈。自拜登就职以来,这种倾向仅略有下降。今年6月,宾夕法尼亚州共和党议员、众议院外交事务委员会成员布莱恩·菲茨帕特里克(Brian Fitzpatrick)说“中国共产党对美国和整个地球构成的生存威胁”。可以肯定的是,中国的行动,包括经济间谍活动和知识产权盗窃,对美国的具体利益构成了真正的威胁。然而,美国军队仍然远远胜过人民解放军,而且没有迹象表明北京积极寻求破坏美国的生活方式。这种夸大其词的说法只会在美国人当中散播焦虑和不信任的种子,也会影响美国政府准确评估中国有限的威胁能力。 这种膨胀的危机感扭曲了公众舆论。今年3月,皮尤研究中心发现,53%的共和党人和倾向共和党的独立人士将中国描述为敌人,这一比例高于2020年的38%。民主党人对中国的负面看法也大幅增加,从2018年的17%增至2021年的38%。过热的冷战时期敏感性对妖魔化受牵连的亚裔美国人起到核心作用。诸如2021年5月在伯克利发生的袭击事件——袭击者将亚裔美国人与中国共产党混为一谈——证明了官方外交政策与种族主义之间的危险联系。 北京已成为首府华盛顿的主要地缘政治目标,而亚裔美国人也被卷入双方交火之中。 值得庆幸的是,公众越来越关注这一趋势,新的联盟也开始揭示当前危机的外交政策根源。包括国会亚太裔美国人核心小组(Congressional Asian Pacific American Caucus)在内的政府官员越来越多发声挑战狭隘的反华言论,并指出这种言论对美国社会构成的危险。今年6月,加州民主党众议员赵美心(Judy Chu)警告说这种危险是“散布毫无根据的怀疑,把所有中国人都说成是威胁”,并“把无辜的美国华人置于危险之中”。在情报界,人们也越来越意识到,过时的反情报准则往往会阻碍有才能的亚裔美国人,包括那些在中国有亲戚的人,在公共服务中使用他们的语言和文化技能。 尽管如此,如果拜登真想减少国内的反亚裔暴力,他必须采取更具建设性的对华政策,而不是过分夸大北京对美国的挑战。首先,这种努力应该包括引进对美中关系有不同看法的人员,包括那些不认为只有极端竞争才是唯一出路的人。如果不有意识地努力使内部对华政策审议多样化,华盛顿的行为将继续助长反亚裔的种族主义,就像在川普时代那样。 拜登政府还应该支持对美中关系提出更具平衡理解的立法,而不是像今年4月份在参议院提出《战略竞争法》(Strategic Competition Act)这样的法案,主张对北京采取强硬态度。由纽约州民主党人、众议院外交事务委员会主席格雷戈里·米克斯(Gregory Meeks)提出的配套法案(《确保美国全球领导力和参与法案》)则是一个更好的选择。与参议院的对应法案不同,米克斯的法案给予政府更多的灵活性来管理与中国的关系,并避免了《战略竞争法》中的一些对抗性语言。政府正在进行对华政策的全面评估也应作出对美中关系更公平的评估;应鼓励政府官员公开讨论与北京进行互利互动的必要性。 将中国作为地缘政治对手而不激起反亚裔仇恨仍然是可能的。然而,只有当政策制定者努力将外交政策与国内言论脱钩,这才是可行的。华盛顿的领导人不应将所有中国官方行为都说成是对美国生活方式的威胁,而是必须明确北京对美国及其价值观实际构成的具体威胁,把批评局限于具体行动上:例如,北京对维吾尔族穆斯林的待遇或对台湾的恫吓。使用“恶性影响”或“生存威胁”等笼统的语言来解释两国之间的复杂关系,将不可避免地导致与中国或亚洲有松散关系的美国人被定罪。 […]

卧底潜入美国华人右翼社交网络的惊奇发现

自2016年以来,华人社区中对右翼保守派的支持成为了一个让一些人困惑的话题。许多人好奇他们为什么传播谣言,也有很多人好奇对川普的支持来自哪里。

“白左”从哪里来?相信“白左”叙事的人向何处去?

什么是白左,骂白左的人向何处去?

海内外挺川华人的思想与社会根源

作者:Moreless 字数:10670 预计阅读时间:26 分钟 前言:去年六月写过一篇《右倾的海外第一代华人移民是哪些人》,时过境迁,已经过了大半年。经过半年多的观察,对这个问题有了一些新的认识和理解。这篇可以看作是前一篇的续篇。 川普上台后中文舆论与英文媒体的平行宇宙 2016 年,川普以一个政坛素人的面目横空出世。在不被外界看好的情况下,居然一路过关斩将赢得了党内初选。在民调落后,外界普遍认为竞选对手希拉里稳赢的情况下,竟然以 306 比 232 的选举人票数,一举赢得了大选。 川普的当选,既意外也不意外。 川普的竞选策略,是成功找到了他的基本盘,就是中西部锈带失落的广大蓝领白人。这些人属于在全球化进程中失意的一族。川普的竞选手段也很直接,就是直接拉仇恨和搞种族主义。这些人虽然以前也是共和党的支持者,但是其他候选人的竞选手段都没有这么赤裸。川普直接说中国人抢走了美国人的饭碗。又趁机吹起了种族主义的狗哨,说墨西哥移民多是毒贩和强奸犯。所以趁机就要在美墨边境修墙,还要找墨西哥政府买单。 此外,川普还多次发表歧视女性的言论。例如拿福克斯电视台女主持人 Megyn Kelly 的例假说事。或者著名的抓小猫(grab them by the p***y)言论。或者在竞选造势会上模仿嘲讽一名有残疾的记者。 川普的这些突破底线的行为都挺令人不齿。但是在一些人眼中,这倒成了他敢想敢说,勇于承担行为的证明。在传统的比较有大男子主义的人看来,倒成了他很男人的象征。 川普的反政治正确,也让一些平时想发表歧视言论和仇恨言论不能发表,从而感到言论受到压抑的人找到了突破口。 这样的竞选策略让川普塑造了一个对移民强硬,对外国强硬的政治强人形象。尽管后来的事实让人透彻地理解了什么叫 “外强中干”,但在当时确实获得了相当多的支持者,包括很多挺川的华人。 从那时起,川普的华人支持者们所热衷的话题,就呈现出既与保守派的议题设置保持一致,又在某些话题上独辟蹊径的特点。 中文社交圈里的保守言论回音壁 在中文媒体和英文媒体间切换,你会发现两者呈现出截然不同的生态,宛如两个平行宇宙。 比如,2020 年 5 月底,明尼阿波利斯的一名黑人 George Floyd 被警察当街用膝盖压死,引发了全美乃至全球多国反种族歧视的抗议浪潮。美国各界纷纷谴责警察滥用暴力,以及应该检讨是否有系统性歧视。英文媒体也对此有广泛的相关报道。 但是在简体中文媒体圈却出现了一种与英文世界完全不同的生态。笔者所身处的舆论场,无论是微信群,朋友圈,还是推特中文圈,对这一运动多是持批评态度。他们说的无非就是说,黑人地位已经够高了还想怎么样(从他们把 BLM 翻译成 […]

被起诉的教授们、中国计划和种族定性,美国华人该怎么办?

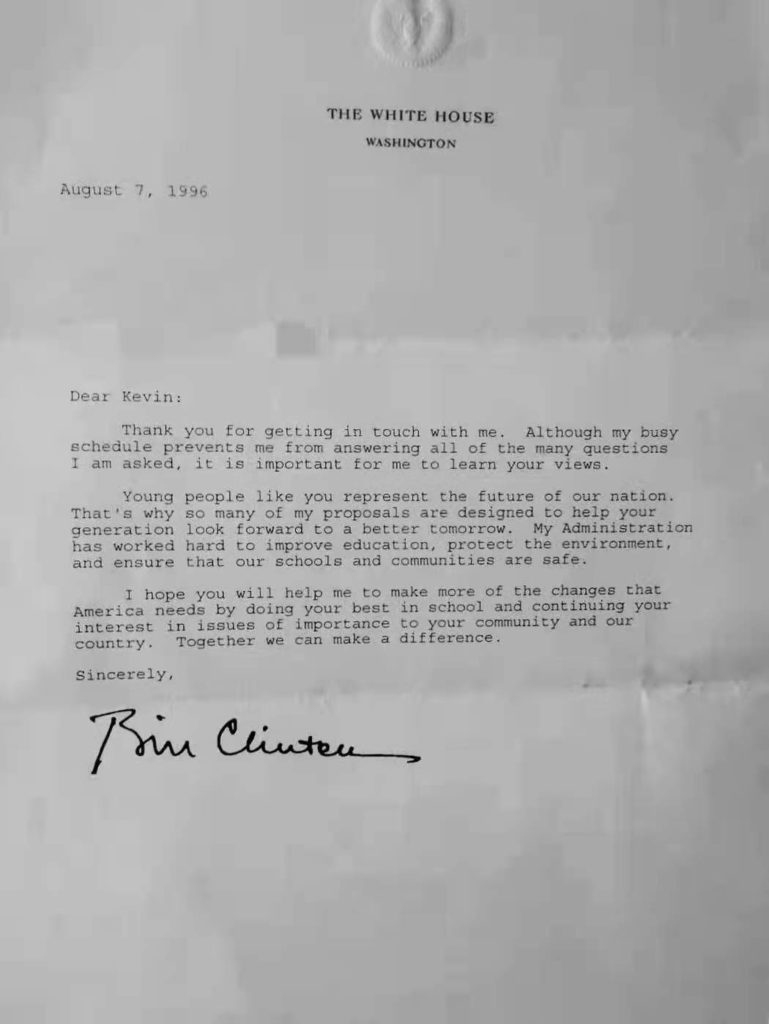

作者:正义补丁 字数:5723 字 预计阅读时间:16 分钟 编者按:最近一段时间,华人教授陈刚、陶丰和成正东被美国司法部调查控罪一事在诸多华人社交平台上引起大量关注。有不少热心的朋友、校友甚至陌生人为这三位教授募捐,以应对巨额的诉讼费用。这背后是 2018 年特朗普政府针对一系列中国学者和科学家的 “China initiative”(中国计划)在主导,短期看受害者只是几个个体,但它的长远危害是对整个华人社区的, 因为这种“种族定性” 如不能及时阻止,就有扩大化,乃至污名化整个华人研究人员群体的危险,最可怕的是,它会演变成“只要是中国学者,就是间谍”。 当事人家属:“语言难以描述的惊恐和无助” 2021 年 1 月,美国国家工程院院士、麻省理工学院(MIT)机械工程教授陈刚在川普任期的最后一周被捕,理由是涉嫌隐瞒与中国政府机构的联系,随后一周他被波士顿联邦检察官起诉。 这件事迅速在各大中英文媒体炸锅,随之,更多的华人学者被调查的案件浮入人们的视线。 其中一位是目前正在筹款打官司的陶丰教授,也是 2018 年特朗普政府出台针对中国学者的 “中国计划” 后的第一位受害者,因为他的案件的判决和走向会对后来的几位学者的案例有巨大的司法 “先例” 影响,近期尤其引人注目。 陶丰教授 陶丰教授 2002 年来美求学,在普林斯顿大学拿到博士学位,并于 2014 年 8 月起就职于堪萨斯大学,2019 年 8 月,他遭到 FBI 搜查,随后被起诉。起诉书指控陶丰没有向堪萨斯大学披露他被选为中国的 “长江学者”,也没有披露他受聘福州大学的薪水报酬。 “2019 年 8 月 20 日是 我们孩子高中开学的第一天,上午 9 […]